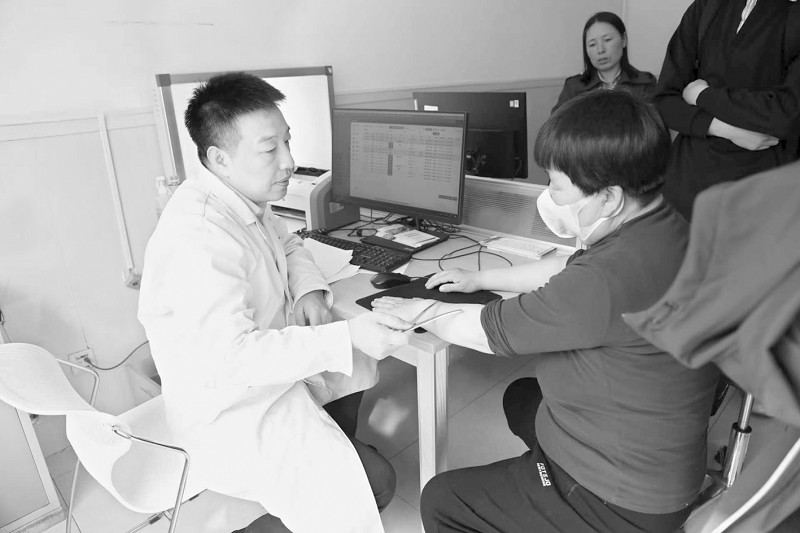

长治市第二人民医院脊柱外科主任赵小飞

用16年坚守托举万千患者生命尊严

赵小飞用精湛医术守护生命 图片由通讯员雷赫提供

本报记者 刘琴 见习记者 路诗洁

在长治市第二人民医院,有一把特殊的手术刀:它能在0.5厘米的微创通道里精准剥离神经粘连,也能在1厘米的切口内完成高龄患者的脊柱减压;既懂破解胸椎椎管狭窄的“死亡禁区”,也知为舞者留住“天鹅颈”的优雅。执刀者赵小飞,用16年坚守,在脊柱这个人体“第二条生命线”上,以“毫米级”技术精度与“家人般”医者温度,托举万千患者的生命尊严。这位“刀尖上的舞者”,用手术刀书写了共产党员与医者的双重担当。

毫米级精准:在脊柱方寸间镌刻医术传奇

脊柱外科手术曾是外科“无人区”——椎管内神经如脆弱丝线,稍有偏差便可能致瘫。赵小飞的手术刀却能在0.7厘米切口里完成神经根减压,在1厘米微创通道里实现高龄患者“行走自由”。他以“毫米级精准”,在脊柱方寸间开辟生命通道。

2024年春,77岁的王大爷入院时,双腿麻木得无法站立。“年龄不是禁区,关键在精准安全。”赵小飞带领团队反复推演,决定采用单侧双通道脊柱内镜技术(UBE)。手术中,他透过 0.5至1厘米的微创通道,在高清内镜下剥离粘连组织、切除压迫神经的骨赘,每一步都如“悬崖边绣花”。2小时后手术结束,老人即刻恢复下肢感知,次日便能自主行走。这项突破,标志着长治二院在脊柱外科在微创化、精细化领域迈出关键一步。

从传统开放手术到微创内镜技术,从机器人辅助定位到3D打印术前模拟,赵小飞的手术刀始终追随着医学前沿。2021年10月,长治二院引进“天玑骨科手术机器人”,他与团队完成的首例手术仅留两个1厘米切口,出血量50毫升,患者术后3天康复出院。“机器人是‘导航’,但核心是医生对病情的精准判断。”赵小飞说。

生命至上:以赤诚之心托举患者尊严

“医生眼里没有上下班,只有患者需不需要。”这句话是赵小飞16年从医路的写照。在他看来,好医生的手术刀不仅切除病灶,更缝合患者心灵创伤;不仅关注病情,更守护患者作为“人”的尊严。

去年冬夜,急诊送来一名寰枢椎脱位患者。赵小飞刚结束8小时的手术回去休息,二话不说立刻赶回医院,与团队用3D打印机1∶1复刻颈椎模型,反复推演手术路径。清晨,手术成功结束,患者次日便能下地行走。

这样的“连轴转”对于赵小飞来说是常态,但无论多忙,他总会耐心听完患者讲述,用通俗语言为其解释病情,直到明白为止。

有着18年党龄的赵小飞,还把 “为人民服务”延伸到了诊室之外。每年5月21日的“世界脊柱健康日”,他都会带着团队走进社区、乡村,为群众做健康筛查。

当了科室主任,赵小飞仍坚持早晚两次查房。他口袋里总装着小本子,记着患者用药反应、睡眠情况。这些细节,在他看来比手术更重要。

这份把患者当家人的热忱,让越来越多人慕名而来,诊室墙上挂满锦旗。一名年轻患者的话,道出“仁心”的温度,“他的手术刀不仅治愈疾病,更守护患者对生活的热爱”。

薪火相传:让医者仁心在创新中延续

“一个人的技术再精湛,能帮的患者也有限,只有带出能打硬仗的团队,才能让更多人受益。”赵小飞深知,脊柱外科发展需要“接力”,他既要跑好自己的一棒,也要努力成为下一棒铺路的人。

脊柱外科办公室书柜里,整齐排列着上百份手术的病例分析。这些是赵小飞16年的“宝藏”。每周三晚,他都会带年轻医生逐帧分析。为让团队紧跟前沿,赵小飞搭建起 “学习立交桥”:每年派3至5名医护赴北京积水潭医院等顶尖机构进修;每月邀国内专家来院进行手术演示;建立“脊柱外科病例讨论群”,24小时分享疑难病例。在他的推动下,科室与北京积水潭医院、郑大一附院等建立长期合作,引入UBE、经皮椎体成型等10余项新技术。2023年,科室开展全市首例脊柱截骨矫形联合3D打印导航手术,这项突破是团队3年进修、20余次模拟演练的成果。如今,脊柱外科年门诊量从2018年的6000余人次增至1.3万余人次,年手术量从500余台跃升至1200余台。

“赵主任常说,医生要有点‘钻牛角尖’的劲儿。”科室医生记得,为掌握新微创技术,他曾连续一周泡在手术室,直到每个动作形成“肌肉记忆”。这种执着融入团队基因:遇复杂病例,大家自发讨论到深夜;为优化方案,有人带模型回家推演。正是这份“传帮带”的默契,让科室完成寰枢椎脱位、重度脊柱侧弯等曾为“禁区”的手术。

从初出茅庐的硕士到独当一面的主任,从跟前辈学习到带团队突破,赵小飞用16年坚守证明:真正的医者,既要做“刀尖上的舞者”,更要做 “火种的传递者”;既要在方寸间显锋刃,更要在千钧之托中见仁心。如今,在守护生命“脊梁”的路上,这名共产党员与医者,正用手术刀的温度,续写更多关于希望与尊严的故事。